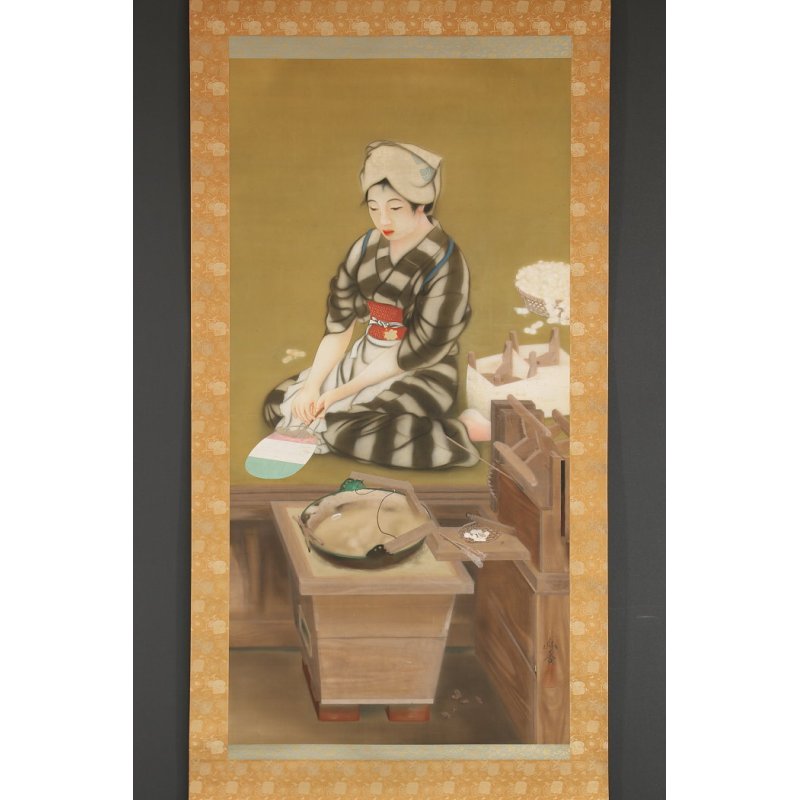

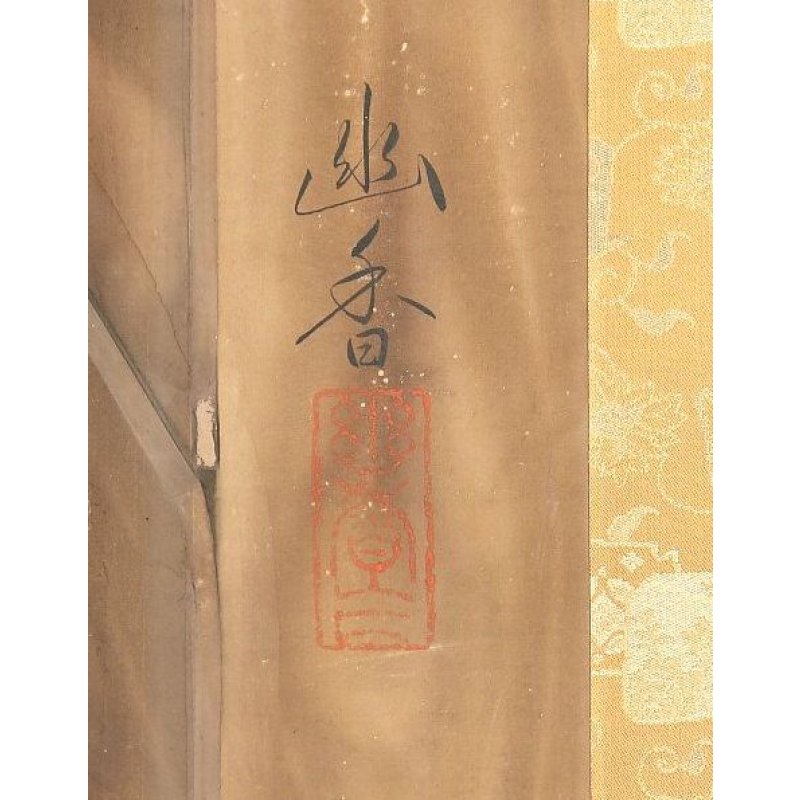

明治写実画 絹本彩色・大作 「座繰りの娘(仮題)」 渡辺幽香 172 x 86 軸装220 x 105

絹本彩色 172 x 86cm (軸装220 x 105) 右端下方に「幽香」の署名と長方形の朱印(幽香)

渡辺幽香は五姓田芳柳の娘で兄の五姓田義松と同じく洋画を学び版画の作品も残しています。

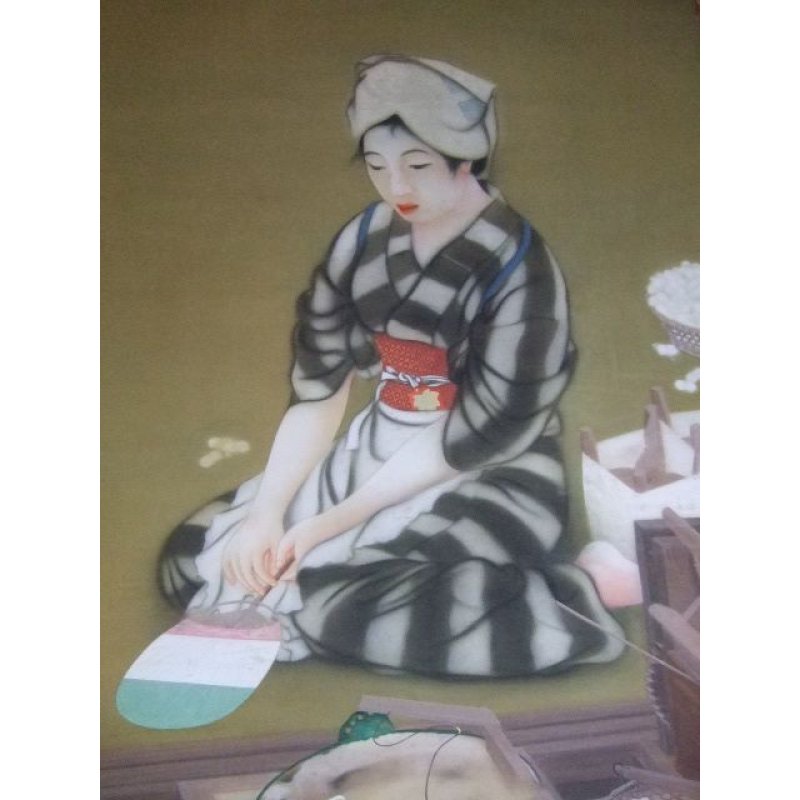

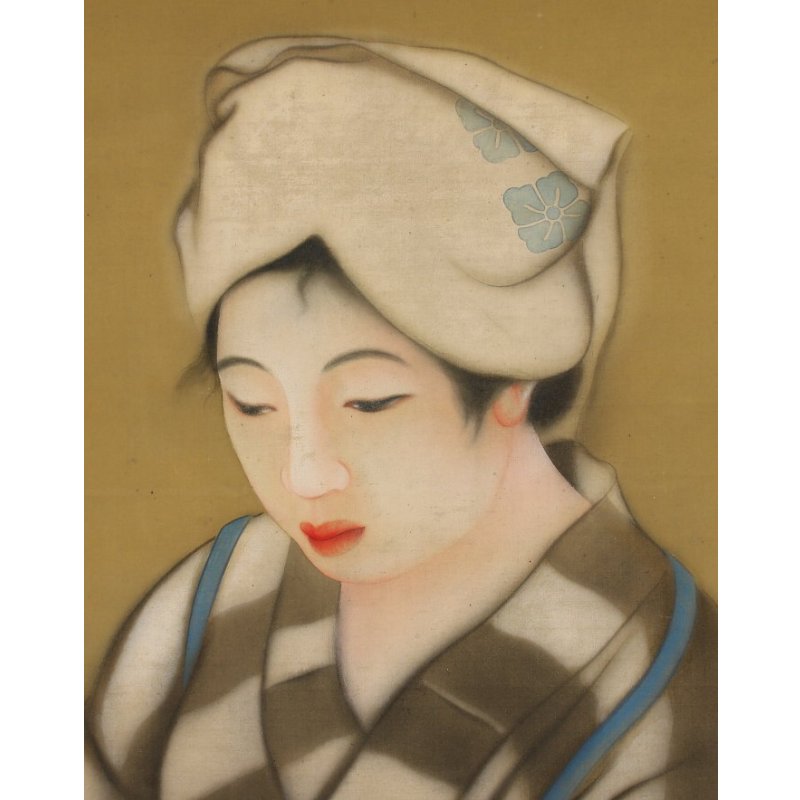

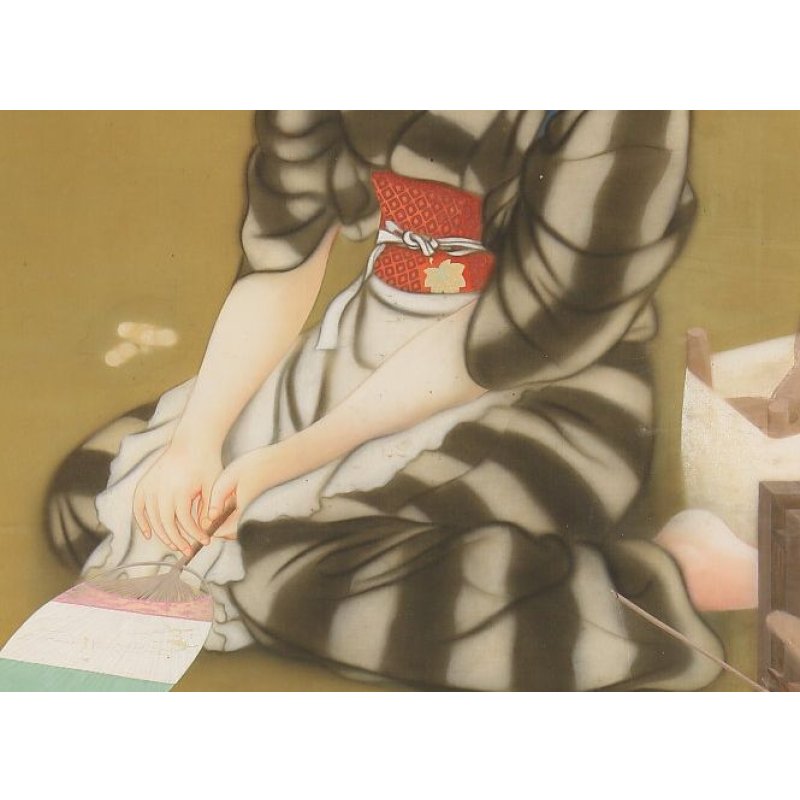

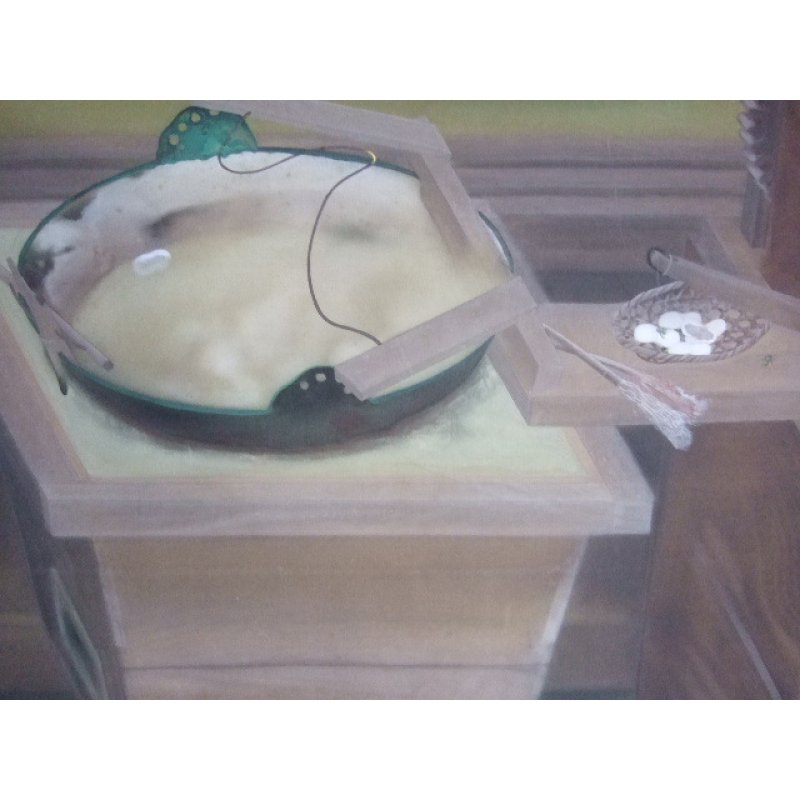

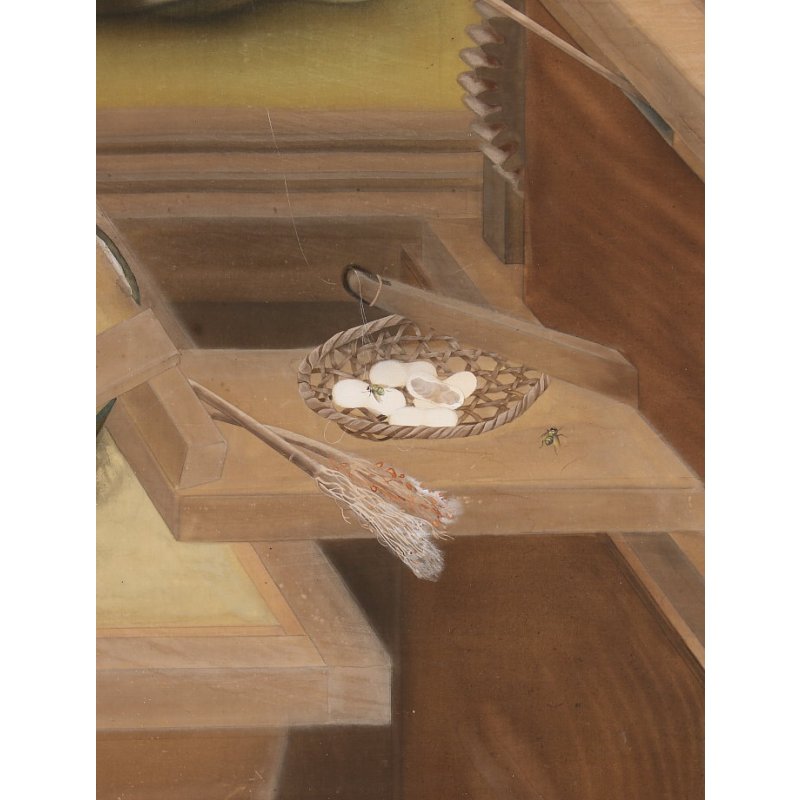

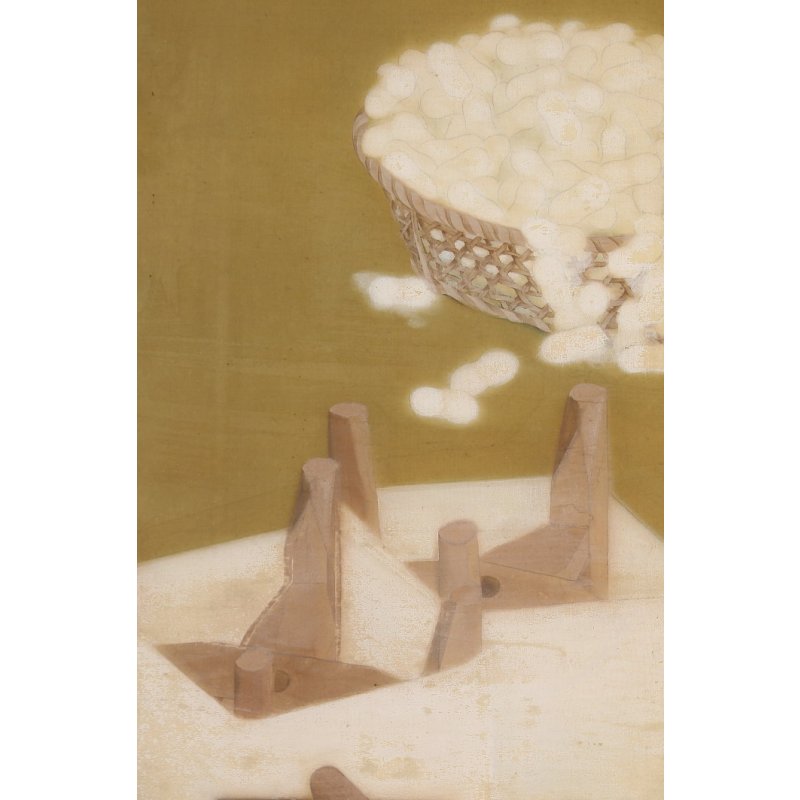

これは座繰り(鍋で煮た繭から糸をたぐりながら糸枠に巻き取る仕事)をテーマにして若い娘のふくよかな姿態を落ち着いた気品の高い筆致で描出した大変見事な絹本の大作で幽香女史の生涯においても一二を争う名品と思われます。幽香の肉筆作品は非常に数が少なく、作風から見て還暦以後の寺住まいの時期に制作されたものと推定されます。幽香と夫・文三郎の墓所が谷中の全生庵(臨済宗)であることから分かるように夫妻は禅に造詣が深く、文三郎は悟道に達していたとも言われますが、幽香も家庭や俗事を離れた境涯を理想としており、大正9年の談話では次のように述べています。

「私は近頃やっと夫のところから離れて、このお寺で一人で暮らすようになりました。本当に自分の心の中に住んで他から少しも乱されません。自分の芸術の世界に浸りきって、真に思い、真に描くことが出来ると思います。」(中央美術53号「少女時代から苦労した洋画」)

この時女史は64歳ですが生涯に初めて俗世を離れて、憧れの清淨な環境の中で「芸術の世界に浸りきって真に描くことが出来る」ようになったのであり、そのような時期に生まれた幾つかの傑作の一つが本品であろうと推測されます。

この絵の魅力は、仕事の合間に暫し憩う娘の姿態のたおやかさ、それを取り巻く座繰りの諸器具が絶妙に配置された画面構成の見事さ、世界的に有名な”藤田嗣治の白”に劣らぬあでやかな腕の彩色、そして彼女の名作「幼児図」のトンボのように数箇所に克明に描かれた蝿と蜂のリアルな姿など、ほかにも見どころは数々ありますが、何よりも大きな特徴は縦長の画面全体にみなぎるなんとも言えない深い静けさであり、これは横山大観の作品「無我」よりもはるかに禅的な静謐さです。ちなみに大観は東京美術学校に入学する6年前(明治16年)に初めて絵を学びましたが、その師は渡辺文三郎だったのです。ですから大観の禅に対する関心も文三郎から伝わったのでしょう。大観の墓も全生庵に近い谷中霊園にあります。